Михаил Семёнович Цвет — русский ботаник-физиолог и биохимик растений, который создал хроматографический метод. Его открытие получило широкое применение и признание.

О великом учёном и о том, зачем нужна хроматография рассказывает химик Михаил Бару.

Есть у меня мечта – после выхода на пенсию сделаться экскурсоводом. Понятное дело, я хочу быть хорошим экскурсоводом. Хороший экскурсовод – это вам не плохой экскурсовод, который посадит вас в автобус и будет все время говорить – посмотрите направо или посмотрите налево. Не приведи Господь попасть на такую экскурсию, если у вас остеохондроз шейных отделов позвоночника. Хороший экскурсовод знает много о малом. Он вам покажет одну улицу или даже переулок, но расскажет о них все. Хороший экскурсовод подобен Собакевичу, который сказал: «Лучше я съем двух блюд, да съем в меру, как душа требует». Отличный экскурсовод и вовсе остановится возле какого-нибудь дома с колоннами и станет рассказывать о нем и час, и другой, и третий, пока вы не посинеете от холода или вас не хватит тепловой удар, если дом стоит на солнечной стороне улицы. И совсем отдельно от них стоит экскурсовод-ас, который может просто по пути в пельменную поднять с тротуара обычную пуговицу и такое вам рассказать о каждой из четырех дырочек на ней, об обрывке нитки и о владельце пуговицы, что вы забудете куда шли. Впрочем, таким экскурсоводом стать нельзя – им надо родиться, а потому я решил мечтать только о том, что стану хорошим экскурсоводом. Если повезет, то и отличным.

Ну, до выхода на пенсию надо еще дожить и доработать, а мечта ждать не хочет. Поэтому я решил начать уже сегодня. Вы, наверное, думаете, что я сейчас начну вам рассказывать - куда и когда мы пойдем, сколько часов продлится экскурсия, призывать тепло одеваться… Вот и нет. Я сейчас сижу дома, с бронхитом и разговаривать могу только печатными буквами. Да и вы все сидите на работе или по домам. Вы же не бросите все и не поедете на экскурсию в Петербург, чтобы пойти на экскурсию вокруг всего одной малоприметной мемориальной доски. Сидите уже там, где вам тепло и сухо. Налейте себе чаю, возьмите к чаю конфет, печений и шоколадных пряников. Представьте себе экскурсовода, одетого в теплый махровый халат, с горлом и в толстых шерстяных носках, натянутых до пояса. Я медленно заматываю вокруг шеи длинный, шерстяной, колючий шарф, делаю большой глоток грудного сбора… Да, чуть не забыл. Почему экскурсия в Петербурге1, а не в Москве. Погодите, в конце экскурсии будет вам и Москва, и даже Воронеж.

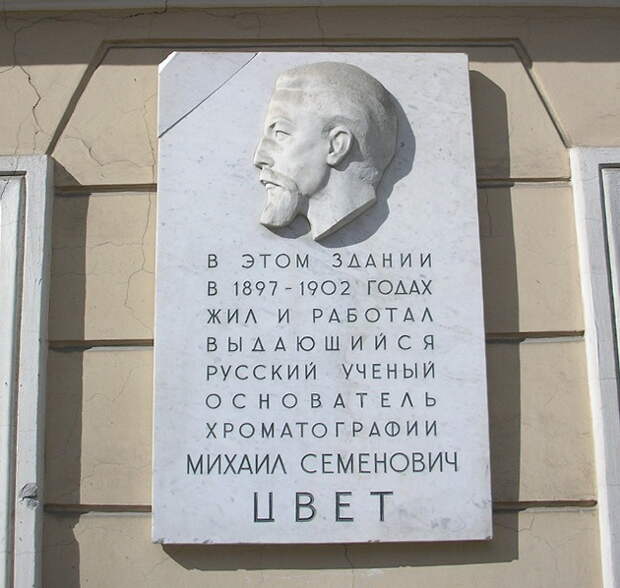

Итак, мы с вами стоим у стены дома номер двадцать пять по улице Союза Печатников в том районе, который называется Коломной. На этой стене висит небольшая мемориальная доска, на которой написано «В этом здании в 1897–1902 годах жил и работал выдающийся русский ученый, основатель хроматографии Михаил Семенович Цвет». В этой надписи есть, по крайней мере, одна ошибка, о которой вам скажет любой хроматографист – Михаил Семенович Цвет был не выдающимся, а великим ученым, открытием которого мы все пользуемся до сих пор, и еще долго будем пользоваться. Как буквоед, я бы добавил, что М.С. Цвет был все же российским, а не русским ученым, поскольку мать его была итальянкой, а отец – украинцем.

Тут я отступлю несколько в сторону и расскажу вам о том, что же такое хроматография, из-за которой Михаил Семенович Цвет умер, не дожив и до сорока семи лет, а немцы, использовав незаслуженно забытый метод, получили Нобелевскую премию. И не одну, и не только немцы.

Если посмотреть в Википедию, то там, в статье о хроматографии будет написано, что она (хроматография) есть метод разделения и анализа смесей веществ, а также изучения физико-химических свойств веществ. Ну, да. Так оно и есть. Это метод отделения одних молекул от других. Скучно звучит. Теперь представим себе, что было бы, если бы не было хроматографии. Исчезла бы современная фармацевтика. От нее остались бы только фильтр-пакетики с лекарственными травами и таблетки с экстрактами из разных растений. Медики застонали бы от того, часть анализов невозможно было бы сделать. Криминалисты, у которых тоже часть анализов связана с хроматографией, тоже не обрадовались бы. Невозможно было бы точно определить точный состав таких жизненно важных для нашей страны жидкостей, как нефть. И только спортсмены прыгали бы от радости до потолка – никто бы не смог определить, у кого из них есть в моче мельдоний, а у кого нет. Наркоманам и производителям поддельного вина карта тоже поперла бы. Хроматография – это не просто способ разделения каких угодно молекул. Это способ отделения нужных молекул от ненужных. Представьте себе синтез лекарственной субстанции. Того самого действующего вещества, из которого потом делают таблетки. У химиков-синтетиков оно получается, мягко говоря, не очень чистым. Строго говоря, это смесь веществ – там и те молекулы, что не успели прореагировать тогда, когда все остальные реагировали, и те, что прореагировали, но совсем не так, как хотелось бы химику, и остатки катализатора, которым химик инициировал реакцию, пыль и грязь, которая попала в колбу с его немытых рук и даже любопытный таракан, заползший в колбу, чтобы проверить – тяжело ли плавать в серной кислоте.

Вот простой пример. Два вещества вступают в реакцию. Назовем их А и Б. Получиться должно вещество АБ. Что же получается на самом деле? На самом деле вещество А в гробу видало вступать в реакцию с веществом Б. Не хочет и все. Значит, нужен катализатор – вещество В. Но даже и тогда в результате реакции получается смесь, состоящая из целевого вещества АБ, из остатков непрореагировавших веществ А и Б, из остатков катализатора В и уродливого, никому ненужного вещества нетрадиционной ориентации БА. Это я вам еще не рассказывал про остатки растворителя Г, в котором всю эту компанию пришлось растворить, поскольку в сухом виде они реагировать отказывались. Теперь представьте себе, что синтез нужного лекарства состоит из десяти или двадцати таких реакций. Из полученного в первой реакции вещества АБ необходимо получить вещество АБД. Для этого мы берем вещество АБ, вещество Д, катализатор… И так двадцать раз. Представляете, какой густой суп получается в результате всех этих манипуляций?

Теперь представьте, что химик-синтетик приходит к хроматографисту и, опустив глаза, говорит:

- Я тут того… синтезировал…. Ты посмотри, что можно вытащить из этого…

И достает из-за спины колбу с желтым или коричневым порошком, который и пахнет не лучше, чем выглядит.

Теперь посмотрите на эту колбу с точки зрения хроматографиста. У него есть так называемая фармацевтическая статья, в которой русским по-белому написано, что эта лекарственная субстанция должна быть белой, как снег. В ней должно быть 99% того, что нужно (или больше), а оставшийся 1% (или меньше) должны составлять безвредные примеси. И написано - какие это могут быть примеси и в каком количестве должна быть каждая. И какие не могут – тоже написано.

Хроматографист берет эту колбу и, вместо того, чтобы разбить ее о голову синтетика, идет к своему хроматографу… Нет, сначала он долго молится на портрет М.С.Цвета, а только потом идет к своему хроматографу (прибору, в недрах которого происходит процесс хроматографии) и начинает очищать вот это вот все, что нам, как говорил М.С Горбачев «подбрасывают». Я здесь опускаю те слова, которые хроматографист говорит вслед синтетику.

От химиков, работающих в фармацевтической промышленности, перейдем к биологам. Предположим известно, что водочный настой молодых, неполовозрелых божьих коровок хорошо помогает от ломоты в суставах. Знахари, те просто наберут этих божьих коровок, заливают водкой и через месяц-другой, как настоится, дают пить тем, у кого суставы так и ломятся. Сколько, спрашивается, тех знахарей и сколько тех божьих коровок. Да, чуть не забыл. Божьи коровки не всякие, а мадагаскарские. От настоя наших божьих коровок только слабит и все. Но суставы-то ломит у каждого второго. И вот биологи начинают искать действующее вещество, которое, собственно, и работает. Про него известно только то, что оно содержится в водочной настойке. Но ведь в ней чего только нет – красная краска с крылышек коровки, и куча черных крапинок с этих крылышек, и вещества, содержащиеся в ножках и усах коровки, и… Действующего вещества там не то, чтобы с гулькин х** (это было бы еще ничего), а с х** божьей коровки. Вернее бычка. Представляете, какой величины он у него? Даже в эрегированном состоянии?! То-то и оно. Короче говоря, этих нужных молекул там ровно двадцать шесть или двадцать. Вот их-то и нужно выделить, узнать из каких атомов они состоят, потом пойти к химикам, чтобы они это вещество синтезировали в количестве сто или двести килограмм, потом принесли колбы с коричневым порошком хроматографистам и… Дальше вы уже знаете. Так вот – выделить эти двадцать шесть или двадцать молекул можно с помощью хроматографии. Попутно замечу, что все это и есть настоящие нанотехнологии, а не та херня, про которую нам рассказывает Чубайс.

Вот это умение с помощью хроматографии выделять из кучи ненужных молекул нужные и бесит спортсменов всего мира. Не будь хроматографии с ее чувствительнейшими хроматографами, способными выделить из мочи или крови несколько молекул допинга – все спортсмены обзавелись бы ангельскими крыльями и только и делали бы, что летали с одной олимпиады на другую.

Есть и еще одно применение хроматографии – военное. Без нее не получить оружейного плутония. С помощью хроматографии разделяют изотопы… Впрочем, про это я не буду рассказывать. Это пусть военные радиационные химики рассказывают.

Ну, вот. Теперь, когда вы более или менее, представляете себе – зачем нужна хроматография, вернемся к биографии ее создателя.

Михаил Семенович Цвет, как я уже упоминал, был сыном итальянки и украинца. Маму его звали Мария де Дороцца, а папу Семен Николаевич. Мать Цвета родилась в Турции, а отец в Чернигове. Сам Михаил Семенович родился в 1872 году, Италии, в городе Асти, который, как известно, еще и мартини. И мондоро тоже. Вот как бывает в жизни – из Турции выезжает человек А, чтобы встретиться с человеком Б, который выехал из России, чтобы в Италии родился человек АБ. И никаких вам БА, остатков А, остатков Б и прочего. Мы не знаем, что послужило катализатором их отношений. Известно, что Семен Николаевич одно время был председателем казенной палаты города Каменец-Подольска и потом работал в министерстве финансов. Мария де Дороцца была просто дочерью своих родителей. К несчастью, она умерла довольно скоро после родов. Семен Николаевич Цвет был из купцов. Не из тех, кнуровых и вожеватовых, которые у Островского, а из тех, которые знакомы с Тургеневым и Герценом. Цвет-старший даже написал большую работу, посвященную роману «Отцы и дети», которую назвал «К истории русского нигилизма». С Герценом он состоял в переписке. Правду говоря, не знаю, о чем он там писал Александру Ивановичу. Может быть, просил его хоть разок позволить ударить в колокол.

Жизнь Михаила Цвета можно разделить на две почти равновеликих части – до России и в России. Первая половина его короткой жизни прошла за границей, в Швейцарии. Нельзя сказать, чтобы она была безоблачной. Родился он слабым. Мать умерла, отцу надо возвращаться на работу, итальянские каникулы закончились. Везти слабого ребенка в Петербург отец не захотел. Может быть, он и сильного не повез бы, не знаю. Так или иначе, он оставил его на попечение няни и кормилицы в Швейцарии. Нет, он, конечно, совсем его не бросал – навещал раз или два в год. Однажды приехал с новой женой и детьми. Когда вы круглый год один, как перст…

Сначала Миша учился в Женеве, потом в Лозанне, потом снова в Женеве. Сначала коллеж Гайяр в Лозанне, потом коллеж Сент-Антуан в Женеве. С 1891 года, студент физико-математического факультета Женевского университета. Тогда в университетах на физико-математических факультетах можно было изучать кроме, собственно, физики и математики, еще и химию с биологией, чем Цвет успешно и занимался. Пленила его не физика с математикой, а ботаника. Женевская ботаническая школа была тогда очень сильна. Именно ботаническая – не часовая, не фармацевтическая, не сырная, не школа перочинных ножиков, а ботаническая. В девяносто третьем году Цвет уже бакалавр физических и естественных наук. Еще через год выходит первая статья Цвета по анатомии растений. Видимо, хорошая статья, если ее сразу отметили премией Гемфри Дэви.

В 1896 году Цвет уже в России. Эксперименты он в Швейцарии закончил, а дописывал диссертацию уже в Крыму. Как раз там в это время работал его отец, который был назначен на должность управляющего Таврической (Симферопольской) казенной палатой. Летом этого же года Михаил отослал беловой вариант своей диссертации в Женеву. Называлась она красиво: «Исследование физиологии клетки. Материалы к познанию движения протоплазмы, плазматических мембран и хлоропластов». Видимо, тогда в Женевском университете было гораздо меньше формальностей, чем сейчас. В октябре того же года Цвет получил по почте свой докторский диплом и в декабре он уже в Санкт-Петербурге, где пытается устроиться на работу.

Конечно, была бы жива мать – она бы не разрешила ехать сыну в Россию. К тому времени она наверняка развелась бы с его отцом, но написала бы ему в Россию:

- Сема, - написала бы она ему, - Миша хочет ехать в Россию. Это все из-за твоих дурацких сказок. Что ты там наплел ему про ваш Петербург? Вчера он два часа подбирал какую-то песню на твоей балалайке. Той самой, на которой ты играл, когда дурил мне голову в Асти. Я умру, если он уедет.

Но матери не было.

Важное. Позже, в своей автобиографии, Цвет писал «Я вернулся в Россию». Да, вернулся. Туда, где он никогда не был. И начались его хождения по российским мукам. Незнакомая, суровая родина его докторский диплом не признала. Вот не признала и все. Это сейчас, если вы предъявите в России диплом Женевского университета при приеме на работу, то вас поцелуют во все места (скорее всего спросят – неужто не смог там остаться?), а в 1896 году его докторский диплом Женевского университета с большим трудом согласились засчитать за диплом бакалавра. С дипломом бакалавра преподавать было нельзя. Сидеть на шее у отца Цвет не хотел категорически. Ситуация складывалась… Вообще, зачем Цвет «вернулся» в Россию историки науки еще будут долго гадать. Скорее всего, его отец умел красиво о ней рассказывать. Конечно, надоело женевское одиночество. Конечно… нет, все равно непонятно. Вот вам еще более непонятное. Прожив полгода в Петербурге, Цвет пишет своему приятелю Джону Брике: «Я пришел к выводу, очень печальному и обескураживающему. В течение тех шести с лишним месяцев, что я в России, я тщетно пытаюсь заставить себя почувствовать, что в моей груди бьется русское сердце! Я пересек всю Россию. Я посетил Москву, святой город, и мои глаза и уши были широко открыты... Ничто не дрогнуло, ничто не отозвалось во мне. На своей родине я чувствовал себя иностранцем. И это чувство меня глубоко и отчаянно удручает... Теперь мне жаль, что я покинул Европу...». Ну, хорошо. После такого ледяного душа, которым встретила его родина, можно же было вернуться?! Нет, не вернулся. Почему?! Бог весть. Может быть потому, что в этот момент судьба свела его с Петром Францевичем Лесгафтом, о котором вспоминают только тогда, когда говорят о физкультуре. Того самого, именем которого назван в Петербурге институт физкультуры. О Лесгафте рассказывать здесь не место. О Лесгафте рассказывать нужно два, а то и три места. Скажу лишь, что был он человеком удивительных способностей. Он был студент пятого курса медико-хиругической академии, когда ему поручили в 1860 году забальзамировать тело императрицы Марии Федоровны, и он так хорошо выполнил свою работу, что получил премию в триста рублей. Кроме этого он был анатом, патологоанатом, он был основоположник русской гигиены и лечебной гимнастики. Кем он только не был для России, но в нашем случае он прежде всего был тем человеком, в лаборатории которого стал работать Михаил Цвет. В том самом доме, на котором теперь повешена мемориальная доска. (Возле которой, если вы не забыли, мы как бы стоим на ледяном петербургском ветру и под дождем.) Кроме того, Цвет посещал и лекции Лесгафта по анатомии. Надо сказать, что и петербургские ботаники, под руководством академика Фаминцына отнеслись к Цвету куда более дружелюбно, чем чиновники. Денег не было, но Цвет держался, и настроение у него стало хорошим. Через год после того поистине трагического письма, которое он написал своему другу, Цвет писал ему же (тот нашел Михаилу Семеновичу хорошее место в одном из университетов Германии ) «Благодарю Вас за предложение, которое год назад я рад был бы принять, не коле**ясь. Однако теперь я добился здесь положения столь же хорошего, как и то, которое Вы мне предлагаете. В недалеком будущем оно должно еще улучшиться... Мы русские. Со всех точек зрения я могу сказать «мы», потому что я достиг того, что стал совсем похож на своих соотечественников». Параллельно с работой в лаборатории Лесгафта Цвет защитил магистерскую диссертацию в Казанском университете. До открытия хроматографии оставалось три года. Собственно говоря, Цвет не собирался ее открывать. Он занимался хлоропластами. Это такие крошечные, от четырех до шести микрон в диаметре, зелененькие двояковыпуклые линзы, содержащиеся в растениях. В них происходит фотосинтез. Объяснять, как он происходит долго. Тут нужны сложные разноцветные схемы со множеством стрелочек, трехмерные модели хлоропластов и специальное образование. Ничего из этого у нас нет – мы стоим уже второй час на улице Союза Печатников у мемориальной доски с барельефом Цвета, дует ледяной ветер, и прохожие на нас подозрительно смотрят. На пальцах этого тоже не объяснишь – они мерзнут. Нам важно только то, что в хлоропластах содержится пигмент хлорофилл (это слово мы выучили еще в школе, но так и не поняли, что за ним скрывается), который играет важную роль в процессе фотосинтеза. Какую роль мы здесь тоже не будем разбирать. Играет и играет. Хорошо играет. С чувством толком и расстановкой. Много времени изучению роли хлорофилла в преобразовании солнечной энергии в энергию химических связей органических молекул посвятил Климент Аркадьевич Тимирязев. Так много посвятил, что ему стало казаться – все, что связано с хлорофиллом, который, на самом деле, впервые выделили из листьев растений в 1817 году два француза, должно быть связано с ним, с Климентом Аркадьевичем. Короче говоря, из пункта А вышел к хлорофиллу Климент Аркадьевич Тимирязев, а из пункта Б – Михаил Семенович Цвет. Конечно, Тимирязев, если представить его в виде паровоза, был огромен, изрыгал черный дым, клубы пара и страшно свистел, а Цвет… Цвет никаким дымом не плевался – он был, если так можно сказать, электровоз.

Тут надо сделать небольшое отступление и рассказать, что французы, выделившие хлорофилл из листьев на самом деле выделили смесь пигментов, родственных хлорофиллу. Просто они об этом не знали. И Тимирязев не знал. Да и как им было узнать, если в то время не существовало методов разделения таких смесей. Делали спиртовые вытяжки, кипятили эти вытяжки, к примеру, со щелочью или кислотой, разваливали сложносочиненные молекулы на куски, а потом изучали эти куски, как изучают в анатомическом театре отдельные органы, пытаясь представить себе общую картину. Если два вещества жидкости – их можно разогнать простой перегонкой. Это сделает любой, кто занимается самогоноварением. Вода кипит сто градусов, а этиловый спирт – семьдесят восемь. Сивушные масла улетают при температуре выше 85 градусов. Поставил термометр, нагрел до кипения и разделил, вернее разогнал фракции. Но это в том случае, когда вещества – жидкости. А если вещества кристаллические? Можно и тогда попробовать их разделить. К примеру, одно вещество хорошо растворяется в воде, а второе вообще не растворяется. Вот уголь и соль поваренная. Разболтаем их смесь воде и отфильтруем уголь. Воду потом выпарим, и получил соль. А если оба хорошо растворяются? Если эти вещества близки по своей природе и их молекулы похожи друг на друга? Почти близнецы и отличаются только родинкой на левой груди, то есть не родинкой, конечно, а набором атомов. Или набор атомов один и тот же, но связаны между собой они по-разному. Вот тут-то ученые вроде Тимирязева и зашли в тупик. Паровоз не прокатывал. Нужен был электровоз. Нужен был метод разделения сложных природных молекул, иногда очень похожих между собой.

1Правду говоря, в Петербург московскому экскурсоводу лучше не соваться. Туда вообще чужим экскурсоводам лучше не соваться, поскольку там своих пруд пруди. И все хорошие, да отличные. И очень строго следят, чтобы никто из постронних… Стоит только тебе, рассказывая, как пройти, обмолвиться, что пойдете прямо, мимо того дома, где жил Блок с Любовью Менделеевой, а потом свернете налево и пройдете мимо дома Андрея Белого… как тут же, откуда ни возьмись, появятся две или три, с виду хлипких, женщины в беретках и очках с толстыми стеклами, отведут тебя в ближайшую подворотню, достанут из своих ветхозаветных сумочек увесистые тома Достоевского и так этими томами отметелят… Шереметьевские таксисты просто нервно курят в стороне.